di Silvia Guggiari

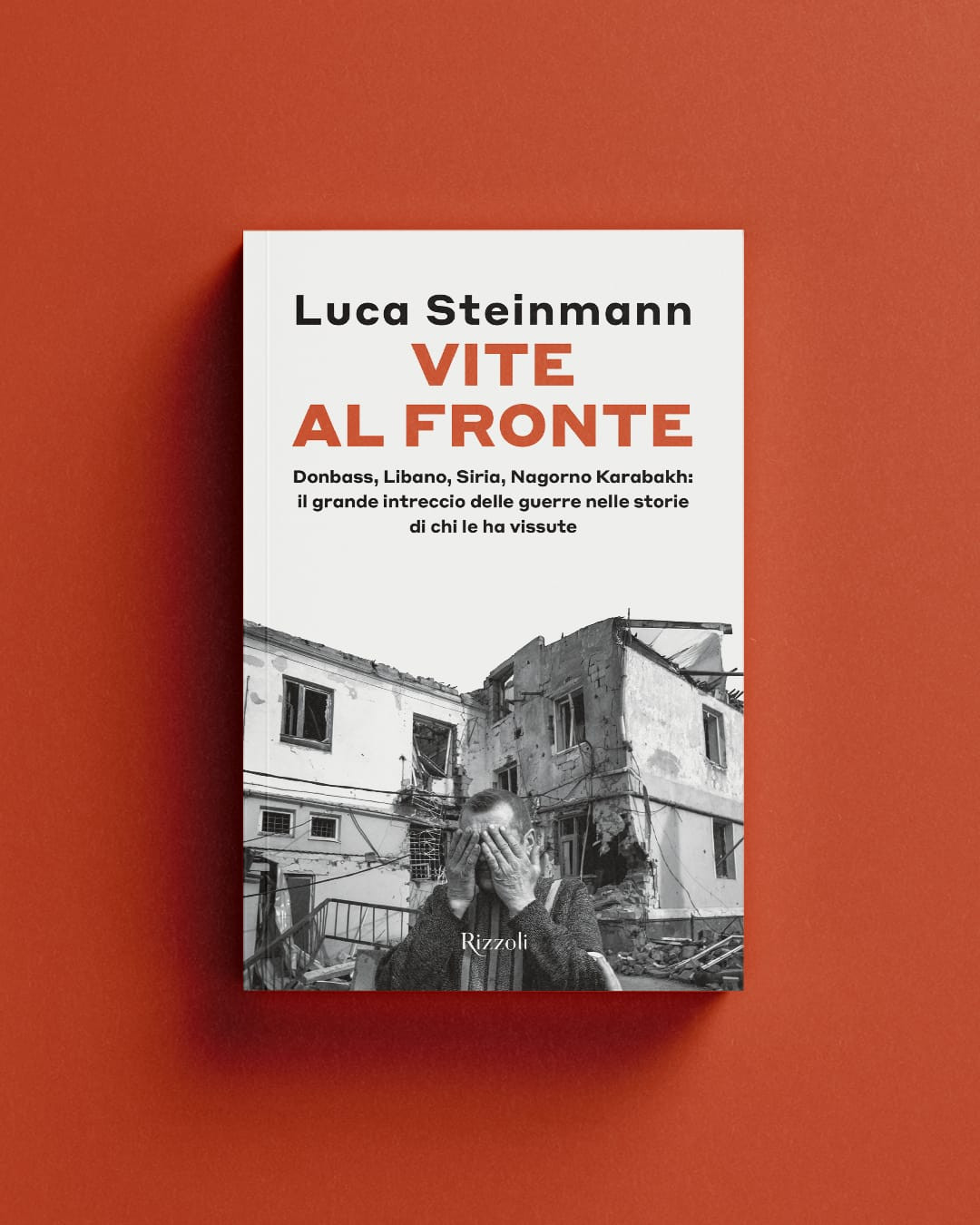

“Vite al fronte” è il titolo del nuovo libro di Luca Steinmann, giornalista reporter di guerra italo-svizzero che in questo volume ha raccolto un diario dei conflitti da lui vissuti sul campo negli ultimi dieci anni. Giovedì 10 aprile, Steinmann sarà a Mendrisio (ore 20.30, La Filanda, via Industria 5) a presentare la sua ultima pubblicazione. Per l’occasione lo abbiamo intervistato.

Luca Steinmann, cosa racconta nel libro “Vite al fronte”?

È un diario di guerra che attraversa territori inesplorati dalla gran parte dei media occidentali: il Donbass controllato dai russi, il Libano dalle zone in mano a Hezbollah, i territori intorno alla Striscia di Gaza, la Siria sia sotto Assad che sotto i ribelli, il Nagorno Karabakh prima in mano armena e poi conquistato dagli azerbaigiani. Racconto di esperienze vissute in prima persona cercando di mettere al centro alcune delle persone che ho incontrato le cui storie individuali mi permettono di evidenziare il tema principale del libro: cioè che tutti questi conflitti a cui noi stiamo assistendo alle porte dell’Europa sono in realtà interconnessi e costituiscono la “Terza Guerra Mondiale a pezzi” come è stata definita da papa Francesco. Nel libro parto dal Donbass raccogliendo le storie degli ebrei russi e ucraini che fuggono dalla guerra per andare a trovare rifugio in Israele e si trovano coinvolti nella guerra di Gaza. Poi raccolgo le storie dei palestinesi fuggiti da quegli stessi territori dove gli ebrei sono andati a vivere e dove oggi vivono i loro discendenti coinvolti in un’altra guerra. Gli armeni, inoltre, che dal Medioriente fuggono le guerre nei loro paesi per andare nel Nagorno Karabakh, un territorio conteso tra Armenia e Azerbaigian, da dove poi devono fuggire nuovamente a causa della guerra. Alcuni di loro finiranno nel Donbass controllato dai russi.

Ricorda qualche storia in particolare?

Più che una storia c’è un concetto che emerge continuamente in tutti i conflitti e in tutti gli incontri ed è quello della memoria che rimane nelle persone che hanno vissuto le guerre, le stragi e le deportazioni. Una memoria che plasma l’identità di chi le vive ma anche quella dei figli e dei nipoti che ripercorrono quanto vissuto attraverso i racconti dei genitori e dei nonni: ad esempio gli ebrei che fuggono dalla Russia e dall’Ucraina per rifugiarsi in uno stato nato come protezione degli ebrei perché le stragi, i pogrom, la shoah non avvenissero mai più. Un discorso simile può essere fatto con i palestinesi che vivono al di fuori di Israele la cui identità è plasmata dalla memoria dei loro genitori e dei loro nonni e dalle altre memorie terribili che si stanno aggiungendo oggi al loro destino. E gli armeni che durante le ennesime fughe ricordano i racconti dei propri antenati fuggiti nel genocidio. Gli azerbaigiani che vivono nel ricordo delle fughe ed espulsioni che ricordano negli Anni Novanta. La memoria è un elemento che si perpetua di generazione in generazione e che forma nuove identità individuali e collettive molto profonde, ma che al contempo rischia di essere alla base di sentimenti di rivincita e vendetta che portano allo scoppio di nuove guerre. È anche in questo modo che le guerre che racconto nel libro si alimentano a vicenda.

Qual è il conflitto che l’ha segnata di più emotivamente?

Non posso sceglierne uno anche perché ho vissuto le diverse guerre in modo diverso: quella nel Donbass è stata un’esperienza molto intensa vissuta costantemente in prima linea tra le trincee a seguire i combattimenti e in zone continuamente esposte al fuoco dei bombardamenti, con parecchie persone che conoscevo che sono state uccise. La guerra in Siria, invece, l’ho seguita più a lungo, per quasi 10 anni, tornandoci ripetutamente anche durante le fasi in cui sembrava essere ibernata; nel corso del tempo ho visto il suo popolo cambiare, stremato dalle sanzioni economiche occidentali, dalla fame e dalla corruzione del regime che hanno via via ridotto ogni fiducia che i siriani potessero avere nei confronti del sistema di potere guidato da Assad, che in un primo momento molti avevano visto come unica alternativa al terrorismo.

Cosa vuole dire oggi essere reporter di guerra?

Oggi l’informazione è apparentemente più accessibile e più immediata attraverso le tecnologie; all’interno di questo contesto spesso però manca l’approfondimento. Quando mi trovo nelle zone di conflitto, passo del tempo con la popolazione e con i soldati per capire quali sono i sentimenti profondi che provano di fronte alla guerra che stanno vivendo e combattendo. Queste sono aspetti che l’immediatezza dell’informazione non può dare ma che sono fondamentali per conoscere e comprendere le relazioni internazionali in parte regolate dai conflitti. La figura del reporter in area di crisi rimarrà molto importante per il racconto ma anche per l’analisi dei fatti e delle vicende storiche.

Le nuove tecnologie e l’IA hanno cambiato molto il modo di combattere i conflitti. È così?

Ho visto alcuni conflitti cambiare drasticamente nell’arco di pochi mesi grazie all’avvento delle tecnologie più moderne. Il conflitto tra Russia e Ucraina è cominciato come una guerra di trincea con uomini soldato che con le pale scavano nel fango le trincee in mezzo alla steppa, rimangono lì e sparano contro il nemico e avanzano o si ritirano. Questa guerra dopo pochi mesi si è trasformata in una guerra combattuta sui cieli con migliaia di droni che sparano contro obiettivi che vedono sotto di loro. Attraverso questi nuovi mezzi, i conflitti diventano più tecnologici e se da una parte prevedono una preparazione maggiore, dall’altra diventa tutto più disumano, e i soldati cadono come fossero in un videogioco.