di Corinne Zaugg

È ormai divenuta una consuetudine che la Summer school, proposta dalla Rete «Laudato si’» alla «Montanina» di Camperio, coincida con la fine dell’estate e la ripresa delle attività scolastiche, associative e pastorali. Per questa edizione, tenutasi sabato 23 agosto scorso, la Rete – che accoglie e raccoglie una ventina di organizzazioni ed associazioni di ispirazione cristiana attive nella Svizzera italiana – ha voluto riprendere il tema dell’anno giubilare, ossia quello della speranza, declinandolo secondo varie prospettive e cercando di rispondere alla domanda espressa nel titolo scelto per questa edizione: «La speranza, cambia il corso della storia?».

Una domanda a cui, nell’ordine, hanno cercato di rispondere: Ernesto Borghi, per quanto riguarda l’ambito biblico/teologico, Markus Krienke per quello filosofico, Francesco Emmolo per quello psicologico ed infine Alberto Bondolfi per la dimensione etica e socio-politica.

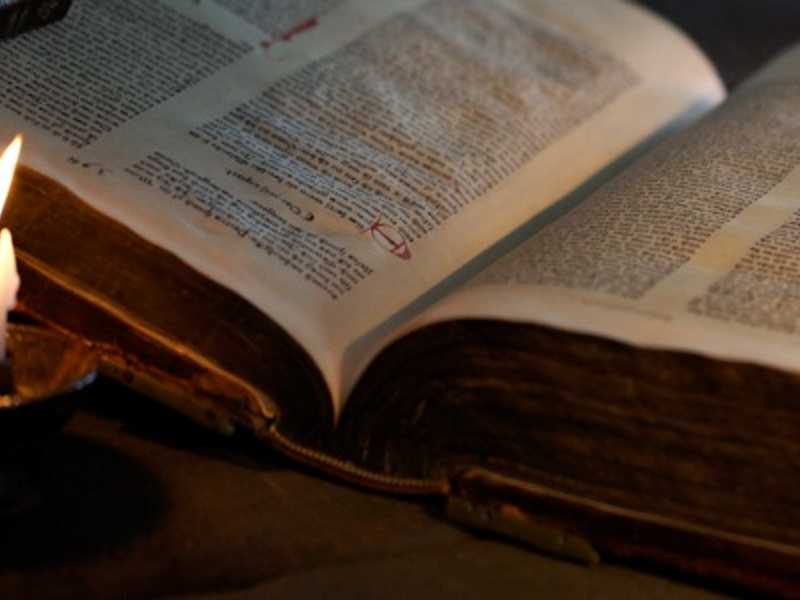

Partendo dalle Scritture il professor Borghi ha evidenziato come il tema dello sperare ricorra nel Primo Testamento soprattutto nei Salmi, mentre nel Nuovo Testamento questo sia un tema particolarmente caro a Paolo e affiori, ricorrente, nelle sue Lettere, dove essa viene presentata come fonte di gioia e un dono di Dio sostenuto dalla forza dello Spirito e donato ai credenti: un’attitudine per affrontare la vita, ma anche per guardare alla fine di questa. Un concetto presente non solo nel cristianesimo ma che – con sfumature diverse – attraversa tutte le religioni abramitiche. Speranza come attitudine positiva nei confronti della vita e della morte: non sempre e non per tutti.

Lo ha messo in luce il prof. Krienke citando lo scrittore Albert Camus, per il quale essa coincide con la rassegnazione; il filosofo Baruch Spinoza che la definisce «una letizia incostante», mentre per il filosofo e scrittore tedesco Gühther Anders essa andrebbe non solo «non creata» ma addirittura «impedita». Non c’è accordo, dunque, nel mondo filosofico e letterario su come leggere la speranza, ma una cosa è certa – ha concluso Krienke citando il card. Martini –: essa è «un fenomeno universale, che si trova ovunque c’è umanità». Francesco Emmolo ha invece preferito nella sua relazione partire da ciò che la speranza non è e, precisamente, dal suo contrario: ossia dall’angoscia.

Sentimento che con Heidegger ha definito come la «tonalità emotiva» che caratterizza il nostro tempo. Se la speranza apre e libera, ha continuato Emmolo, l’angoscia chiude e imprigiona, individuando nel consumo e nel bisogno di essere perennemente performanti, le due attitudini che oggi maggiormente ostacolano la speranza. «Ma c’è speranza per la speranza oggi?», si chiede Emmolo. Sì, se essa sa diventare un «agire e guardare avanti», perché la speranza è l’«ostetrica del Nuovo» (Byung-chul Han).

Dopo un bel pranzo conviviale il pomeriggio si è aperto con la relazione del prof. Bondolfi che ha ribadito come, sia nella Bibbia ebraica che in quella cristiana, non vi sia univocità rispetto al tema della speranza escatologica, ma al contrario coesistano diverse letture a dipendenza delle contingenze storiche entro cui sono stati redatti i vari libri biblici. Scegliendo, infine, per concludere, due citazioni che ben rendono il senso della speranza cristiana: la prima tratta dal Salmo 30 – «In te, Signore ho sperato, non sarò confuso per sempre»– e la seconda dalla Città di Dio di S. Agostino: «Al settimo giorno, saremo davvero noi stessi».

Leggi anche:

I volti molteplici della speranza alla Summer School della Rete Laudato Si' a Camperio · CATT